於史有據,是基礎的考証功夫;另添新味,則是戲劇改編的必要工程,吳宇森的《赤壁》試圖貼近歷史,又要另外找出娛樂噱頭,往來於史實和戲劇之間,有得亦有失。

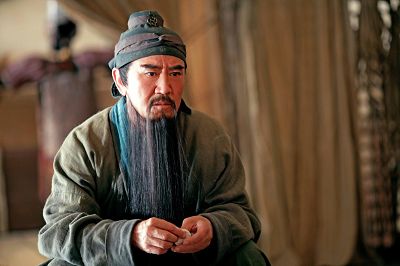

關羽讀春秋,張飛善草書,劉備編草鞋,史書上多少都可以找出相似的論述,忠實與改編之間的翻騰抉擇看得出吳宇森的剪裁心情。

首先,關羽的出場在長坂坡戰役上,一把青龍偃月刀直撲曹操馬前,赤手空拳的關羽已被曹兵所圍,曹操卻苦口相勸:「良禽擇木而棲。」關羽不肯,奪刀上馬,飄

然而去。關羽忠義是深受「三國演義」推崇的美德,但是這場戰役卻是他已經謝絕曹操厚愛,車隊護嫂「過五關,斬六將」之後的事,曹關再相逢,已非將相情誼,

而是生死之敵,能殺不殺,如何服眾?把兩人刻畫得有如初次相逢,又如何交代後來關羽在華容道私縱曹操的報恩還情?

首先,關羽的出場在長坂坡戰役上,一把青龍偃月刀直撲曹操馬前,赤手空拳的關羽已被曹兵所圍,曹操卻苦口相勸:「良禽擇木而棲。」關羽不肯,奪刀上馬,飄

然而去。關羽忠義是深受「三國演義」推崇的美德,但是這場戰役卻是他已經謝絕曹操厚愛,車隊護嫂「過五關,斬六將」之後的事,曹關再相逢,已非將相情誼,

而是生死之敵,能殺不殺,如何服眾?把兩人刻畫得有如初次相逢,又如何交代後來關羽在華容道私縱曹操的報恩還情?關羽再出場,則是在周瑜拜訪蜀營時,兵荒馬亂之際,關羽還能好整以暇地教小朋友念起詩經的「關關睢鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑...」只有覆誦,未見解 讀,然後有小朋友質問:「飯都吃不飽了,讀書何用?」有飯吃是凡人苟全於亂世的首要考量,會讀書日後才有飯吃,則是孺慕盛世的凡人心情,關羽是武夫,卻也 是儒將,戎馬溫詩書,誦念起「思無邪」的詩經香火,確實符合文化符號的剪貼功能。問題是,這場戲點到為止即可,多費唇舌,就是蛇足,關羽回應幼童的話語雖 然符合教育本質,卻讓人失笑,原因無非如此。

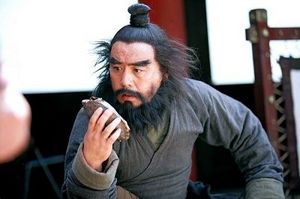

張飛吼聲可以嚇破膽,經由話本小說的誇大,已經成為想像巨靈,轉換成影像,其實很難找到足以匹配想像的表現方式。張飛原本正在寫隸書,好好一張紙被人抽 走,難免暴怒生氣,周瑜會張飛選擇了這麼粗魯直接的相見方式,讓人只見其「粗」,未見其「細」,其實張非寫隸書而非草書,是一種美學與生活態度的選擇,目 的就是要突顯張飛的「細」,問題在於一「粗」奪其「細」,張飛就此被定了型,回復刻板印像,不能還英雄本色,白白浪費了隸書精神。

至於劉備編草鞋,編劇用意應是突顯他出身民間,雖然有皇叔之尊,卻深諳民間疾苦,讓21世紀的觀眾得能在草鞋上想見東漢末年,皇室飄零,以及劉備崛起民

間,終能三分天下的英雄風範。問題同樣在於草鞋突出了劉備的出身,卻也模糊了統帥身段,難民尚未安頓,外敵已臨城下,統帥還在編草鞋,是分工嚴密,成竹在

胸?所以才能安心編織草鞋?還是渾然不知戰情緊急?草鞋見賓客,其實給人一種工於心計的政客權術姿態,或許則是吳宇森的另一種評定英雄人物的曲筆了。

至於劉備編草鞋,編劇用意應是突顯他出身民間,雖然有皇叔之尊,卻深諳民間疾苦,讓21世紀的觀眾得能在草鞋上想見東漢末年,皇室飄零,以及劉備崛起民

間,終能三分天下的英雄風範。問題同樣在於草鞋突出了劉備的出身,卻也模糊了統帥身段,難民尚未安頓,外敵已臨城下,統帥還在編草鞋,是分工嚴密,成竹在

胸?所以才能安心編織草鞋?還是渾然不知戰情緊急?草鞋見賓客,其實給人一種工於心計的政客權術姿態,或許則是吳宇森的另一種評定英雄人物的曲筆了。劉關張桃園三結義,是三國演義中最為世人熟知的章節之一,要在老調中找新曲,確實是所有三國電影最難取捨的創作細節,重新如數搬演,就會被人譏評為陳腔, 另起爐灶,別添新材,也難免會別人笑為不倫不類,畫蛇添足,吳宇森只拍趙子龍亂軍中救回阿斗,不拍劉備擲兒於地的傳說,就是高明的剪裁,畢竟三國演義中刻 畫得活靈活現的劉備動作明顯是政客攏絡手下的矯情之舉,但是迴避了阿斗,卻躲不開草鞋,則是讓人不得不長歎一聲的無奈了。

留言迴響